Fragmentos de líneas fantasmagóricas #25, una columna de Juan García Hernández

Primera Parte

Todo ser humano encarna una colección de palabras, de palabras vivas que buscan materializarse, a veces en un texto, en susurros, gritos, preguntas, o silencios. Pero, estas palabras nos encuentran a nosotros, en la medida en que las palabras no pueden leerse a sí mismas, por ello, lo que permite que esas palabras vivan y puedan reflejar la huella de su propio ser es la escritura. Esta aseveración desde luego que tiene el barniz de tratados filosóficos muy al estilo afrancesado que produce teoría con autoconciencia estilística donde sueltan muchos párrafos dejando que se diseminen en favor de la consolidación de una razón cínica. Para comprobarlo basta con copiar y pegar esta última oración en cualquier chatbot impulsado por inteligencia artificial y arrojará una lista de autores (escoja el autor francés o afrancesado de su preferencia).

Sin embargo, hay una pregunta que justamente se disemina, escurre y se expande como el capital especulativo que aprieta el estómago de cualquier persona que quiera volverse escritor, pero que pocos “críticos” expresan, tanto en conversaciones cotidianas y banales como en los recintos académicos que mantienen sus hipotecas, esa pregunta es simple. Si vivimos en un presente atravesado por una crisis eco-social, entonces, ¿por qué y para qué seguir escribiendo? Un pensador judío, checo y apátrida publicó en 1987 el libro, ¿Tiene futuro la escritura? [Die Schrift – Hat Schreiben Zukunft?], el autor, Vilém Flusser fue un pensador transterrenal, porque vivió en varios países atravesados por guerras o dictaduras; República Checa, Brasil y Francia. Primero, escapó de la invasión nazi con su novia Edith rumbo a Inglaterra abandonando Praga, su lugar de origen. Aunque su familia no pudo acompañarlo porque dudaron si escapar o no, tal indecisión terminó por costarles la vida. Después, Flusser vivió en San Pablo, Brasil hasta 1973 movido por las consecuencias de la dictadura militar, lo que lo llevó a emigrar nuevamente a Europa. Y en 1991 muere en un accidente automovilístico en la carretera, impulsado por recorrer los bosques que junto a su amada Edith compartieron cuando eran jóvenes, es decir, que las tragedias que lo persiguieron desde muy joven lo orillaron a instaurar un movimiento, ese movimiento no es otro más que la afirmación de un cuerpo que siente y padece el mundo que lo rodea y esa afección lo lleva a afirmar no solo su compromiso político, sino su propia existencia, incluso hasta el final de sus días, el amor como una fuerza fundamental lo lleva al límite del mundo, aquel límite es el cuerpo mismo.

Quería comenzar estas líneas con la referencia a Flusser, porque me ha influido tanto como para aprender alemán o francés, tal como él aprendió español solo para leer a Ortega y Gasset. Pero, ese interés por otras lenguas no solo es un requisito para comprender el pensamiento de un autor o para entrar a un posgrado, sino que es una forma de instaurar, y de escribir como si el cuerpo siempre estuviera asediado por la imposibilidad de expresarse, de afirmarse, por ello, creo que Flusser sabía que el multilingüismo en realidad es una estrategia política, una forma de criticar la cultura, el presente, o sea, un modo de ver al mundo al mismo tiempo en que él se mira, y cuando nos miramos, sabemos que existimos. En consecuencia, escribir en varias lenguas significa existir y en esa medida cuando existimos no solo reconocemos el suelo que pisamos también afirmamos la vida en general, la vida que nos circunda.

Y quizá he llamado la atención en una parte, la lengua, cuando podría haber optado por el lenguaje, o los lenguajes, pero, aclarar esa diferencia con rigor conceptual es talacha de los lingüistas y aquí solo soy un cuerpo que quiere comenzar a escribir, respondiendo ilusamente a esa gran pregunta, ¿por qué y para qué seguir escribiendo ahora? En este presente, en esta época donde “es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo” esta frase titula un ensayo que conforma el libro de Mark Fisher, Realismo capitalista. ¿no hay alternativa? Dedicado a su esposa y padres, antes de quitarse la vida en 2017.

Entonces, la pregunta ¿por qué escribir?, se vuelve una pregunta personal, íntima, que solo con repetirla doblega, deprime, enferma. Yo soy un paciente que se ha contagiado por el virus que se adhiere a la pregunta. Desde hace tiempo he buscado una cura, un remedio, un placebo, no lo he encontrado, y la razón es bastante simple, no hay cura, ni remedio ni placebos. “Lo que hay es lo que hay”, o sea, o escribes o no, así de llano. No hay por qué encontrar una metafísica profunda en el acto de escribir, porque si lo hacemos terminamos por sonar como Maurice Blanchot quien consideraba que escribir es disponer del lenguaje bajo la fascinación, permaneciendo en el absoluto, ese lugar nouménico (concepto kantiano) donde al parecer las cosas se vuelven imágenes que aluden a lo que es sin figura donde su forma es dibujada por la ausencia, o sea, escribir sería para Blanchot convertir la presencia de esa ausencia, la apertura opaca y vacía de esa ausencia en el algo, en mundo, en cosa, en “hay”.

Por supuesto, no voy a detenerme en parafraseos filosóficos, porque me pierdo y me embeleso y olvido la pregunta que mueve, y que movió a Flusser, y por qué no decirlo, también a Salvador Elizondo. Como sabemos por sus Diarios editados por el FCE, él quería ser cineasta, no escritor, o al menos no en principio. Pero, de algún modo como descubrimos en Farabeuf, lo que tomo del cine que es la teoría del montaje de Eisenstein terminó aplicándolo a la narrativa. No obstante, yo diría que respondió con su estilo a la realidad que también brilla por su crueldad, maldad y horror, realidad que a todos nos sobrevuela. No es casual que Farabeuf, sea un proyecto que nos permita leer una estética del mal. Por eso mismo, la escritura es el tema, o mejor dicho la insistencia de Elizondo por responder a esa realidad matizada de crueldad, o sea, la realidad lastima y duele. El autor del Grafógrafo en alguna parte de sus Diarios reflexiona que tratamos de expresar lo inexpresable cuando nuestro único proferimiento puede ser el grito o el lamento, pero nos aferramos a las palabras creyéndolas propias, patrimonio inalienable, justificación perenne de nuestra falsa grandeza ¿Qué expresa el lenguaje cuando no expresa el dolor intenso de carecer de significado? Esta reflexión de Elizondo me conduce inevitablemente a citar ese pasaje que he releído tantas veces con tanto placer, ese pasaje del cuarto capítulo de Farabeuf condensa una verdad, una tesis tan densa que ni Jean Luc Nancy en su Corpus logró decir en tan pocas oraciones. Ese pasaje es mi pan de cada día, claro no lo repito muchas veces porque pareciera que rezo, no rezo pero me hinco, me hinco no frente al autor, porque Salvador Elizondo, no es ni mi salvador, ni nada de eso, más bien me hinco frente a esa realidad que violentamente se me aparece, me hinco para caer al piso y sentir la tierra, me hinco para restaurar la posición de mis brazos, de mis mejillas, de mis orejas, de mi pecho, de mis ojos que lloran mientras recuerdo mi pasado, mientras recuerdo las personas con las que he convivido, mientras recuerdo a las personas que me enseñaron a sentir el mundo a partir de una disciplina tan profunda como la estética y que ya no están, ya no están en este perro mundo, en esta perra realidad violenta frente a la que aún tengo el privilegio de hincarme y leer y releer, e invitar a otros a que lean el mismo pasaje, las mismas líneas, las palabras que también me afectaron. Confieso que sollocé después de escribir el último párrafo, sin más, lean la escritura de Elizondo:

Somos una errata que ha pasado inadvertida y que hace confuso un texto por lo demás muy claro; el trastocamiento de las líneas de un texto que nos hace cobrar vida de esta manera prodigiosa; o un texto que por estar reflejado en un espejo cobra un sentido totalmente diferente del que en realidad tiene. Somos una premonición; la imagen que se forma en la mente de alguien mucho antes de que los acontecimientos mediante los cuales nosotros participamos en su vida tengan lugar; un hecho fortuito que aún no se realiza, que apenas se está gestando en los resquicios del tiempo; un hecho futuro que aún no acontece. Somos un signo incomprensible trazado sobre un vidrio empañado en una tarde de lluvia. Somos el recuerdo, casi perdido, de un hecho remoto. Somos seres y cosas invocados mediante una fórmula de nigromancia. Somos algo que ha sido olvidado. Somos una acumulación de palabras; un hecho consignado mediante una escritura ilegible; un testimonio que nadie escucha. Somos parte de un espectáculo de magia recreativa. Una cuenta errada. Somos la imagen fugaz e involuntaria que cruza la mente de los amantes cuando se encuentran, en el instante en que se gozan, en el momento en que mueren. Somos un pensamiento secreto…

Si gasté espacio para citar aquel pasaje en vez de ocuparlo para decir algo mío, algo profundo y que fuera manufacturado por mi conciencia, qué importa. Lo que importa es justamente que ante la pregunta de ¿por qué escribir? La respuesta está en nosotros, en quiénes somos, ¿quién es usted, estimado lector? ¿Quién fue y quién será? ¿Es un error, un fracaso, o yo soy el fracaso? ¿Es alguien imaginado o es una imagen ajena? ¿Somos lo no acontecido y que está por venir? No, tal vez, quién sabe. Pero, lo que sí somos; un montón de palabras, como decía al principio, somos la huella de algo otro, somos vestigio, somos una escritura ilegible. Somos una línea que nadie ve, nadie registra, nadie comprende, pero somos una línea que anda, se mueve, grita, se calla, se lastima, quiere, ama, vive y late en un suelo que comparte con otras líneas.

Segunda Parte

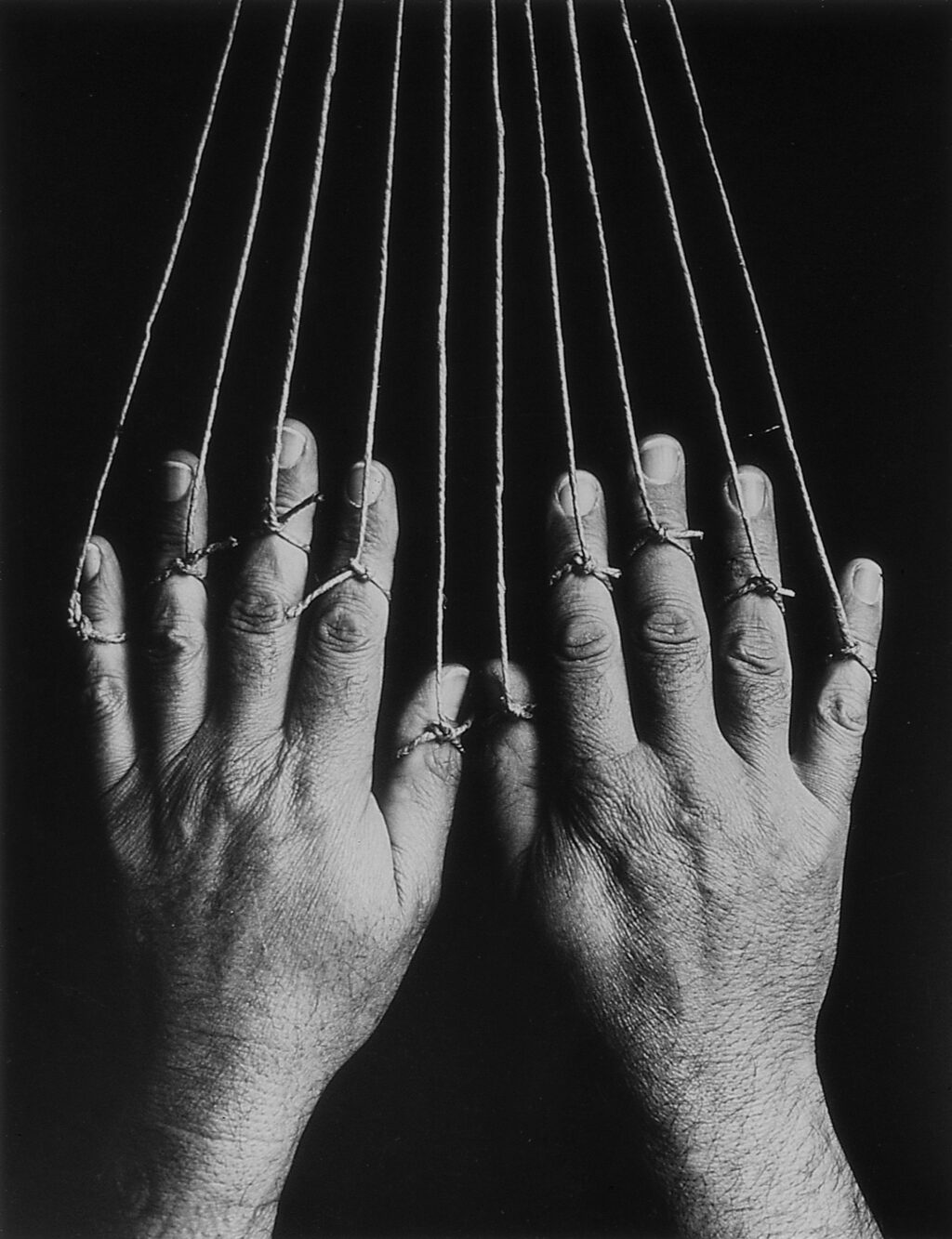

Las palabras que he reunido anteriormente pueden servir como cortinaje para presentar mi respuesta ante la pregunta que enferma. Dicha respuesta no esconde nada nuevo bajo el sol, escribimos para ser 1 cuerpo, o sea, toda escritura es siempre escritura encarnada, pero como todo cuerpo, el cuerpo es frágil, y finito, en cambio, la carne envuelve al cuerpo lo descubre en esa fragilidad y finitud y en esa desnudez la carne adviene. No pretendo sonar como filósofo afrancesado, pero tengo que aclararlo, la carne es la forma en que acontece lo sensible. Al respecto conviene definir a la carne en una cuádruple significación. Primero, en relación con el campo perceptivo, pues la carne conlleva reconocer el particularísimo modo en que la dinámica de lo sensible puede destacarse a través de un solo fenómeno que nos lleva a la totalidad que lo conforma, por ejemplo, cuando nos quedamos absortos por las chalupas (antojito poblano) que nos cenamos en la feria. El segundo sentido, entendido como la manera en que integramos al fenómeno sin objetivarlo previamente, es decir, como ese impulso desiderativo que nos mueve a integrarnos decisivamente al fenómeno, y para ilustrarlo basta con recordar cuando nos acercarnos a esa carita que distinguimos entre la mucha gente que sale del metro, y solo queremos besarla para rescatarla de la muchedumbre del transporte público. Y justamente el segundo sentido da paso al tercero que consiste en definir a la carne como la fuerza intempestiva que nos permite vivenciar el fenómeno mismo, de allí, que cobre importancia decir que “vemos las cosas mismas”, o sea, cuando besamos a nuestra pareja nos fundimos en ella, y cuando nos separamos porque alguien nos empuja, vemos todo más nítidamente, más claro, el mundo cae y se erige cuando tomamos la mano de la persona que amamos. Y el tercer sentido deriva el cuarto, entendido como “una sola masiva adhesión al ser” (esto es cosecha de Merleau-Ponty) y el mejor ejemplo, es el cuerpo que siente la totalidad del mundo, ya lo decía Deleuze, los escritores tienen una salud pequeñita, es el peso del mundo. Por lo dicho, queda claro que el trasfondo existencial y estético del cuerpo presupone una relación esencial con el mundo que se despliega ante él.

Lo anterior tiene pinta de una argumentación filosófica sin rigor académico, no importa, porque ni todas las tesis de filosofía aglutinadas en los repositorios digitales, ni todas las bibliotecas son suficientes para dar respuesta al aparecer de lo Real que es el flujo avasallante que nos irrumpe, y que va a toda velocidad y violencia que resulta imposible reconocer de modo absoluto el sentido de cada uno de los elementos que lo configuran. Parece que lo Real es un concepto, pero no, está aquí y ahora, aquí contigo y ahora mientras escuchas los ladridos de los perros en la calle, los regaños de tu vecino a su familia, las lámparas que dejan de alumbrar porque cortaron la luz, la silla en la que te sientas y lleva como cinco o más años en tu oficina, o en tu cuarto y que no cambias por “comodidad”, lo Real está en el calor veraniego que no se quita ni con todos los ventiladores que compraste en el bazar, lo Real, está en la ceniza y smog que respiras a diario, lo Real está en las sopas que guardas en el refri. Lo Real está en todas partes y a todas horas. ¿Y cómo actúo en relación con el aparecer de las cosas?, o bien, ¿en qué plano de lo Real me puedo ubicar para explicar qué es una cosa? Es más, ¿dónde puedo escribir para sentir lo Real, encarnarlo y compartirlo a los demás? ¿Vale la pena escribir sobre lo Real cuando no tengo dinero para completar la renta? No lo sé, quizá.

Sin embargo, no quedan dudas de lo difícil que es ignorar a lo Real porque viene contra nosotros, y frente a dicho advenimiento a veces requerimos de una acción reflexiva que responda al acontecer violento de las cosas, es decir, que ante el tsunami de cosas que inunda nuestra percepción, la reflexión estética, nos auxilia a interrumpir esa violencia del aparecer, ya que nos ofrece cortes, un corte necesario pues irrumpe en medio de las cosas y el sujeto que percibe. Es decir, escribimos como una reacción humana ante la existencia de las cosas, y por eso la escritura solo puede asumirse como un cuerpo, como encarnación, pues de lo contrario, lo Real nos aplasta, nos destruye, o por decirlo en otras palabras, nos ciega, es por ello, que la reflexión se materializa estéticamente a través de la escritura. Y para mí, la escritura encarnada es fundamentalmente el intento por aprender a ver el incesante aparecer de lo Real.

**

Comencé la primera parte del ensayo refiriéndome a Flusser, porque el pensador naturalizado brasileño fue un crítico del presente en el que vivimos, por ello, no es azaroso que escribiera un libro sobre la escritura, porque para él, la escritura conformada a partir de la linealidad, forma que a su vez dio nacimiento a la conciencia histórica occidental, estaba entrando en una etapa de crisis porque con el advenimiento de las imágenes técnicas posibilitadas por medios como la fotografía, películas, televisión, o en nuestros días, computadoras y redes sociales ahora son los encargados de portar la información, la memoria de nuestra sociedad. Por lo anterior, de acuerdo con Flusser, ya no podemos pensar el mundo a partir de líneas escritas, organizadas, sino que ahora “pensamos” en función de imágenes, de superficies. Y este cambio ha alterado nuestra precepción, nuestro cuerpo; el mundo no se nos puede presentar más como línea sino como plano, y esto quiere decir que lo Real en buena medida se nos aparece ahora como imagen y escena. Nuestra era la de los memes en redes sociales confirman esta proposición. Esta situación descrita nos lleva a otra historia, no la de la escritura lineal sino una posthistoria. Y en efecto, ahora mismo escribimos sumidos en una época de polarización política, de guerras interminables, de situaciones climáticas nunca vistas, ni hablar de las condiciones económicas, y lo que nos reconforta al final del día son los reels de Instagram, las stories de tik tok, o sea, las imágenes.

Ya no queda tiempo para escribir, ¿ya no queda tiempo para estas líneas? ¿ya no hay lugar para ser línea? ¿Ser línea? Claro, porque si hemos dicho que la escritura es siempre encarnada, las líneas que hemos dicho que somos, implica dar cuenta de nuestro cuerpo, por tanto, ser línea es ser una escritura encarnada. Dejaré por un momento mis vuelos ontológicos, pero antes de avanzar, me gustaría afirmar que sí, sí hay lugar para escrituras, para cuerpos que pueden sentir la violencia del mundo, para cuerpos que han aprendido a ver mientras aman pese a las ruinas que habitamos, como diría Preciado en su bellísimo Dysphoria mundi: la intensidad visual del fuego y la belleza de las ruinas se graban en cada memoria a pesar de la prisa por ocultarlas […] y las ruinas pese a todo, son mejores que el capitalismo, mejores que el orden social y económico mundial. Mejor que cualquier dios. Porque son nuestra condición presente: nuestro único hogar. Por lo dicho aquí, este ensayo es de algún modo una ruina, una reflexión fragmentaria, una voz oída desde lejos, un cuerpo que sostiene en voz alta líneas que través de una pregunta enfermiza y una serie de referencias, definiciones y especulaciones parciales, pretende hacer visible una posibilidad de habitar el mundo, de encarnarlo y sobre todo escribirlo. Espero aterrizar en un suelo-tierra pese a las ruinas de nuestro tiempo. Vayamos a descubrirnos como 1 cuerpo-línea, como un vestigio inconcluso de otros cuerpos y lugares, de otros pasados y también de futuros. Cuerpos inconclusos que vuelven y se escriben.

Más historias

Música Popupar VS Música “Seria”. Sobre la subjetividad de la música | Drop the Needle #01

El lomo del mundo: tortugas en la literatura y la cultura pop | F es de Fantástico #35

Regreso a Mustafar: A 20 años del estreno del Episodio III “La Venganza de los Sith” | F es de Fantástico #34