Un ensayo de Sebastián Rivera Flores

El positivismo fue una corriente filosófica iniciada a mediados del siglo XIX en Francia por Auguste Comte y fue objeto de reformulaciones y desarrollos posteriores de la pluma de otros autores. Es especialmente importante en la historia de las ideas por el alcance de su influencia; llegó a grandes áreas del saber, tanto de ciencias naturales como sociales, así como de las disciplinas humanísticas. Pero más importante aún, influyó en la autoconciencia de la sociedad durante ese período. Considerando su relevancia, no sorprende que dicha influencia se sintiera en las comunidades académicas de toda Hispanoamérica y Brasil, mas no sin reinterpretar y adaptar las ideas recibidas a los problemas y necesidades locales.

Ahora bien, a diferencia de Europa donde su aparición y vigencia fue el “resultado filosófico” del desarrollo de la cultura científica en el marco de una concepción físico-matemática de la realidad (Moulines, 1975), en Latinoamérica la adhesión de los intelectuales por esta corriente estuvo motivada por el afán de consolidar los proyectos de Estados nacionales recién creados. Sobre esto Quintanilla (2006) señala:

Cuando los países latinoamericanos salieron de las sangrientas luchas por la independencia de España, en la segunda década del siglo XIX, se encontraban sumidos en el caos social, político y económico. El poder colonial, ahora ausente, no fue sustituido por un Estado con la suficiente fuerza y solidez para poder establecer un nuevo orden (…). Las guerras por la independencia dejaron a América Latina fraccionada en un grupo de países casi arbitrariamente delimitados, carentes de instituciones fuertes y sin un proyecto educativo claro y eficiente. Los intelectuales de esos años, confundidos ideológicamente, necesitaban de una brújula para encauzar a esas erráticas sociedades, mientras otras naciones incluso más jóvenes, como por ejemplo los Estados Unidos de América del Norte, ya habían encontrado su rumbo y progresaban rápidamente. La interpretación de estos autores es que EE.UU. lo había logrado porque había encarnado, de una manera tácita, los ideales positivistas, de suerte que eso es lo que nosotros tendríamos que hacer para alcanzar el progreso. (pp. 69-70).

Es decir, en los jóvenes países independientes de Sudamérica, la repercusión del positivismo no se limitó a los círculos intelectuales y científicos, sino que estuvo presente en las decisiones estatales y los debates en torno a la cosa pública. Por lo tanto, es razonable esperar que se encuentre en la historia de aquellos años algunas huellas de la influencia positivista en la política peruana. En los párrafos que siguen esas huellas se buscarán en las arenas del derecho político (aquellas normas que regulan la relación entre el Estado y los habitantes del territorio que abarca la soberanía del primero), en concreto, el derecho a sufragio. Como se sabe, en las repúblicas democráticas el voto es el medio por el cual un gobierno que llega al poder lo logra legítimamente; por lo mismo, conocer cómo repercutieron las ideas positivistas en ese aspecto particular servirá de indicador para evaluar el grado de éxito o fracaso de las mismas como filosofía práctica.

Juntamente con los efectos del proceso de independencia, en el caso específico del Perú (y quizás Bolivia), un acontecimiento adicional fue determinante para aceptación del positivismo: la Guerra del Pacífico (1879-1884). El Estado peruano había experimentado una bonanza económica gracias a la exportación del guano que no llegó a ser aprovechada convenientemente; hecho bautizado por Jorge Basadre como la “prosperidad falaz”. Por un lado, los fondos nacionales habían sido mermados por el pago de las deudas externa (con Chile e Inglaterra) e interna (deudas de independencia y manumisión de esclavos), y los gastos en onerosos proyectos de inversión con poco retorno (v.g. ferrocarril), lo que llevó al Estado a declararse en bancarrota para 1870 (Del Águila, 2012, p.116). Y, por otro lado, una prolongada tendencia caudillista habría debilitado la poca unidad nacional e institucionalidad del Estado, dejando en conjunto a un país vulnerable ante la guerra. Frente a tal circunstancia el positivismo fue visto como un medio para concretar los ideales de orden y progreso en la llamada “Reconstrucción nacional”.

Tal era el contexto que las fuerzas políticas y los intelectuales (algunos de ellos parte de la clase política) enfrentaban. Entre los segundos, los más comprometidos con el positivismo fueron Manuel González Prada, Javier Prado, Jorge Polar, Mariano Cornejo, Manuel Vicente Villarán, Mariano Iberico y Pedro Zulen. Sin embargo, para el presente ensayo nos restringiremos a Prado, Cornejo, Polar y Vicente Villarán, debido al rol que desempeñaron en la política y la educación del país. Mas antes de revisar sus ideas, hay que exponer las principales características de esta corriente.

El positivismo clásico (el de Comte) posee cinco rasgos distintivos, según Quintanilla (2006, pp.66-69):

- Monismo ontológico: la aceptación de una sola clase de entidades, en este caso las físicas.

- Monismo epistemológico: la afirmación de un solo método científico. Para el positivismo consistía en una forma de inducción, es decir, la extrapolación de un conjunto limitado de casos observados acerca de un hecho de cierta clase hacia la totalidad de los mismos con la finalidad de formular leyes.

- Cientificismo: todo conocimiento es científico y fuera de ellas no hay conocimiento genuino.

- Fenomenismo: sólo podemos acceder a las apariencias de las cosas y, por lo tanto, sólo hay conocimiento de estas, nunca de las cosas en sí mismas.

- Concepción teleológica y determinista de la historia: la historia puede dividirse en una sucesión lineal y unidireccional de etapas, donde el cambio en la manera de generar conocimiento es seguido por una mejora en la forma de vida general gracias a la mejora de los medios de producción. A este progreso científico e industrial hay que añadirle un subsecuente progreso moral. Para Comte, este proceso se consuma necesariamente.

Como veremos, de los cinco rasgos, el último fue el más importante para el positivismo latinoamericano, especialmente su concepción del progreso asociado al orden social antes que los temas epistemológicos y ontológicos.

Cabe destacar que se trataba de un concepto de progreso subordinado al orden, como desarrollo de éste. De la Vega (2002) apunta que de base se hallaba implícita la idea según la cual la razón, la sociedad y la historia estaban regidas por leyes racionales movidas por una necesidad natural y, en consecuencia, la aceptación de leyes sociales supuestamente invariables daría al hombre una actitud de obediencia y “resignación” ante el orden existente:

Esta teoría se hizo, así, muy atractiva para la mentalidad de las élites en la puesta en marcha de un proyecto nacional que, sin tocar ninguna de las condiciones materiales y sociales existentes, ni poner en tela de juicio la organización de la producción, ni el modo de distribución de las riquezas, ni el tipo de participación política, prometiera, con la emancipación mental, la regeneración social. Como no era preciso cambiar las condiciones materiales, pues el problema crucial residía en la mente, no fue extraño que las soluciones apuntaran de manera predominante hacia la reforma de la educación (p.14).

Se trataba ultimadamente de una concepción autoritaria del poder que justificaba el despotismo. El resultado fue una economía orientada a la exportación de materias primas e importación de productos manufacturados, funcionalmente integrada al sistema mundial de división del trabajo en el apogeo del liberalismo económico. Sólo grupos minoritarios pertenecientes a estos rubros económicos y otros relacionados pudieron beneficiarse. Sin embargo, la misma no podía modernizarse sin que las élites sociales perdieran poder y privilegios inherentes a su carácter tradicional. Ello impidió la difusión de los proyectos de modernización a amplios sectores sociales y la imposibilidad de la integración política de las mayorías, excluidas del progreso, pero sometidas al orden establecido según regímenes políticos organizados bajo una modalidad “liberal-oligárquica” (p.13).

Pese a lo dicho, lo cierto es que la obra de Comte estaba mal valorada entre los liberales peruanos, como dice Leopoldo Zea citando a González Prada (1965, p.59). En su lugar, Herbert Spencer fue tomado como el principal referente del positivismo. En cuanto a la pertenencia de Spencer a la corriente positivista —idea aceptada por la tradición historiográfica—, no se puede dejar de señalar lo que al respecto ha dicho la ya citada Marta de la Vega (2002). Sostiene que Comte y Spencer proponían doctrinas antagónicas que fueron confundidas debido al acuerdo en ciertas posiciones gnoseológicas menores como el fenomenismo, y la verificabilidad empírica como actitud normativa respecto la verdad y validez del conocimiento que establece que sólo tiene sentido y es inteligible aquello que es verificable por la experiencia sensible. No obstante, estos rasgos no son originales ni únicos del positivismo clásico. Como Kolakowski (1779) sostiene, tienen ancendentes entre los antiguos estoicos, escépticos y atomistas griegos, o en pensadores medievales como Guillermo de Ockham que rechazaban categorías conceptuales sin equivalentes en la experiencia sensible, o también Roger Bacon, al fundar el concepto moderno del saber como uno asentado solamente en su confirmación por la experiencia y su valor medido en función de la eficacia en sus aplicaciones. La postura de De la Vega es fuerte y más todavía, a contracorriente de obras más actuales:

El pretender considerar los fundamentos y el método de ambos conjuntos de ideas, esto es, su soporte epistemológico, como provenientes de una misma filosofía, o como dos teorías emparentadas o semejantes, cuando en realidad sólo comparten una tradición histórica común, un modo similar de concebir el conocimiento, un parecido estilo de pensar, y lo que podríamos llamar afinidades de época, presente en muy diversos pensadores y disímiles sistemas filosóficos, sin que por ello se trate de rasgos exclusivos o excluyentes de esas teorías, ha conducido a una asimilación incorrecta de lo que fue efectivamente el fenómeno del positivismo, así como el carácter de esta filosofía (De la Vega, 2002, p.11).

Y añade lo siguiente:

El aspirar a convertir a Spencer en discípulo de Comte o el querer identificar a aquél como el más conspicuo representante del positivismo francés en su versión anglosajona, son todas consecuencias de no haber reconocido con claridad que si, en efecto, el partir de las mismas doctrinas generales establecidas por la ciencia moderna implicaba acuerdos menores, como lo sostuvo el propio Spencer, desde el punto de vista de las concepciones filosóficas, existían desacuerdos fundamentales entre él y Comte. La exposición cuidadosa y casi exhaustiva de las razones o fundamentos del disentimiento entre los dos pensadores, llevada a cabo por Spencer, le da solidez y justificación a sus argumentos. Ello autoriza sin cortapisas a denominar a Comte y a Spencer como jefes de escuelas filosóficas distintas (De la Vega, 2002, p.12)

Este equívoco, que en Europa fue rectificado a fines del siglo XIX por el mismo Spencer con sus Razones para disentir de la filosofía del Sr. Comte, se habría instalado en América Latina desde la introducción casi simultánea de ambas doctrinas a mediados de ese siglo. El mismo se mantuvo y muchos intérpretes lo habrían repetido acríticamente, aparte de magnificar su impacto en los territorios en los que tuvo presencia, donde fue adoptado de manera “ecléctica”. La autora afirma, además, que esta amalgama podría explicar el limitado alcance real de las reformas para modernizar y moralizar la sociedad, logrando más bien reforzar las estructuras de poder preexistentes en lugar de disolverlas y, con ello, asentar las bases de nuestro actual subdesarrollo (De la Vega, 2002, p.13).

Esa mixtura de doctrinas reconocida como positivismo spenceriano, entonces, fue usada como justificación ideológica para la exclusión política de las mayorías. En el Perú de fines del siglo XIX e inicios del XX, la exclusión se manifestó a través de la supresión del derecho a voto a los analfabetos, cuya mayoría era indígena andina, selvática y afrodescendiente. Hecho hasta cierto punto paradójico, pues vino de la mano de quienes fueron sus defensores. Un liberalismo progresista —más librecambista que liberal en términos políticos— fue el que predominó en la generación política de la década de 1860, en contraste con sus antecesores de la década anterior para quienes el incremento de la inclusión política fue una causa permanente (Del Águila, 2010, p. 226).

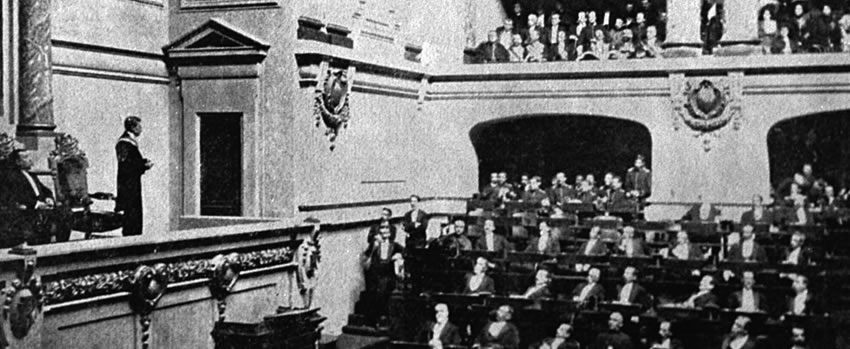

Como se ha señalado, el positivismo preconizaba el orden como condición necesaria para el progreso, el mismo que tenía un valor preeminente respecto de los derechos individuales. Dicha meta fue de la mano con la consolidación de la conciencia nacional, especialmente después de la guerra de 1879, pues era de opinión común que su ausencia fue determinante en la derrota frente a Chile. En este sentido, es representativa la posición Manuel González Prada quien, preguntándose por las causas de la derrota en su Discurso en el Politeama, ofrece como respuesta la división de los peruanos, las tendencias caudillistas y la mediocridad heredada de una mentalidad colonial. Consecuentemente, la solución que propone es la reconstrucción de la comunidad peruana a partir del rechazo tajante de la tradición filosófica y política heredada de España y su reemplazo por la aplicación de la ciencia positiva aplicada al derecho, la educación y otros ámbitos:

Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la Ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la Naturaleza (…) la Ciencia positiva que en sólo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la Humanidad que milenios enteros de Teología y Metafísica (citado en Quintanilla, Escajadillo & Orozco, 2014, p.114)

Sin lugar a dudas esta actitud de ruptura con la tradición fue un punto de consenso entre la élite intelectual peruana, pero los disensos no fuero menos significativos. La mayoría de los contemporáneos de González Prada veía a los indígenas como un factor importante, cuando no el principal de la debacle nacional. Así, por ejemplo, para Javier Prado el problema estaba en la raza o, más precisamente, en las “razas inferiores”:

Rechazo la afirmación inconcebible de Le Bon que supone que la mezcla de la fiera y ardiente raza española del siglo XVI, con poblaciones inferiores, ha hecho nacer naciones bastardas, sin energía, sin porvenir (…) pero no puedo dejar de reconocer la influencia perniciosa que las razas inferiores han ejercido en el Perú con su cruzamiento con la española (…) (citado en Del Águila, 2010, p.228)

Para éste, el elemento racial era la causa de que el Perú fuera pobre, de que no haya desarrollado sus industrias, el comercio y capitales. La solución era la inmigración, una orientada a mejorar la base racial del Perú:

[R]emozar nuestra sangre y nuestra herencia por el cruzamiento con otras razas; es preciso aumentar el número de nuestra población, y lo que es más, cambiar su condición, en sentido ventajoso a la causa del progreso (…). Opongámonos a la inmigración de las razas inferiores… que sacrifican los intereses generales, el provenir de la patria”. (…) la segunda condición es educar “y educar mediante el trabajo y la industria”. (Zea, 1965, pp.65-66)

Polar sostuvo una versión similar pero atenuada acerca del mismo problema, pues defendía la vigencia de “los viejos principios cristianos”. “Veía en el atraso del país un problema de ‘nuestra raza enferma’, vale decir, no como la inexorable suerte de razas irremediablemente inferiores” (Del Águila, 2010, p. 229). Posturas bien diferenciadas de González Prada, pues si bien también señalaba que con ese ejército de indígenas “el Perú siempre irá a la derrota”, culpaba de ello al estado de servidumbre de estos, posición que también tomará más tarde Vicente Villarán (Zea, 1965).

Un caso especialmente llamativo fue el de Mariano H. Cornejo. Reconocido político liberal civilista, pasó de defender ardientemente en 1891 el voto universal que incluyera a los indígenas analfabetos, para en 1896, a supeditarla a nuevas prioridades, como la “unidad nacional” o la organización racional del Estado[1]. En un discurso pronunciado en 1899, Los principios generales de la sociología, Cornejo reflexiona sobre el destino de las civilizaciones. Para él, tal suerte dependía del “poder expansivo de cada raza”, las cuales están sujetas a leyes naturales. Y a partir de ahí desarrolla un discurso eugenésico:

Estos estudios revelan que las leyes de la herencia deberían consultarse para el cruzamiento de las razas humanas, como se consultan para el cruzamiento de las especies animales, porque si dentro de ciertos límites presta vigor y mejora, cuando reúne naturalezas muy diversas produce un mestizaje no siempre feliz y, a veces, los inconvenientes de un verdadero hibridismo (citado en Del Águila, 2010, p.231).

En este punto hay que desarrollar brevemente las ideas filosóficas de Spencer para hilar correctamente el grado de influencia que tuvo en la intelectualidad peruana en relación con la tendencia al argumento racial. Quintanilla, Escajadillo & Orozco (2014) lo explican así:

El proyecto filosófico de Spencer consistió en lograr una síntesis de los fenómenos del universo y de las diferentes ciencias que estudian dichos fenómenos, tomando como base la ley de la evolución.(…) En su obra First Principles, de 1862, Spencer sostuvo que todos los fenómenos del universo son producto de la evolución. El universo pasa de la homogeneidad caótica a la heterogeneidad compleja, es decir, tiende de manera natural y por ley a organizar las cosas en sistemas complejos que pueden ser diferenciados entre sí. Dicha evolución es teleológica, lo que supone la idea de una dirección tanto en la naturaleza como en el desarrollo humano (…). La historia, a partir de Spencer, podía ser entendida como un proceso donde la evolución selectiva (la supervivencia del más apto) moldea su desarrollo y define su estado actual. La evolución permite explicar todo, desde el origen de la vida hasta el comportamiento social. Incluso la psicología del individuo puede ser explicada desde esta perspectiva: las ideas encarnan, a su modo, una lucha por la subsistencia que tiene como resultado el triunfo de las mejores. (pp. 119-120)

Este desarrollo teórico combinado con aportes de los darwinistas sociales, Gobineau y Le Bon, contribuyeron a afirmar la existencia de una jerarquía natural de las razas y, en el caso de los nativos, su carácter inalterable. Así, a nivel político, permitieron la justificación de reformas promovidas en los últimos años del siglo XIX. En concreto, el reemplazo del derecho al sufragio a analfabetos (sin excepciones) por el sufragio capacitario, es decir, exclusivo para los varones que supieran leer y escribir (en español), mediante la Ley Electoral de 1896. (Del Águila, 2010, p.229)

En otra publicación, Del Águila (2012) desarrolla las consecuencias de esta decisión. Con la reforma electoral de 1896 se pudo romper con el juego arbitrario de los caudillos locales, quienes manipulaban la voluntad popular mediante el control de los registros cívicos[2]. Manuel Vicente Villarán, expresaba la opinión predominante de la élite política de entonces:

Solo sirvió el voto del indio para abultar el poder electoral de las provincias pobladas por la gente más incultas de las más atrasadas y feudalizadas, hipertrofiando en proporción la influencia política de los pequeños gamonales y de sus clientes lugareños. En vez de dar representación al indio, se exageró el poder de sus habituales dominadores (Villarán, citado por Del Águila, 2012, p.23).

En términos electorales significaba fundar un órgano central electoral ajeno a las presiones de los caudillos locales, por un lado, y, por otro, establecer un criterio único y general: el sufragio capacitario. Con ello, las grandes mayorías, compuestas sobre todo por indígenas, quedaban fuera del acceso al voto. La población electoral quedó reducida a un poco más del 3% de la población, sufragando apenas el 1,7% en las elecciones de 1899 (p.23). “Así, las primeras seis décadas del siglo XX siguieron un modelo capacitario. Ni siquiera en los debates de la década de 1920, con Mariátegui y Haya como animadores principales, el sufragio del indígena apareció como un reclamo fundamental” (p. 24), como de hecho sí estuvo presente en los reclamos de algunos liberales de mediados del siglo XIX. La educación aparecía como necesaria condición previa. La “modernidad” fue sinónimo de exclusión.

En suma, el positivismo peruano fue un movimiento intelectual fruto de la confluencia de dos doctrinas filosóficas con elementos en común, pero antagónicas desde un punto de vista global. Fue bien recibida en el país fundamentalmente por su dimensión práctica, especialmente la vinculada a la visión teleológica de la historia y su relación con el orden y progreso. Del positivismo se esperaba que sea útil para reformar la sociedad peruana, consolidar la conciencia nacional y reordenar el Estado en una república centralizada. Con esto en mente, desde la política se implementó una restricción sobre el derecho al sufragio que excluía a los analfabetos, cuya población era mayoritariamente indígena. Para justificar esta restricción se utilizó argumentos racistas de inspiración positivista que combinaba la verticalidad social que propuganaban las ideas de Comte con el trabajo filosófico de Spencer que subordinaba todo aspecto de la historia y la sociedad a la evolución. De un modo paradójico, el sistema filosófico que se adoptó con la finalidad de traer progreso en lo político, lo social y lo moral, fue utilizado como herramienta ideológica para naturalizar la desigualdad política, recrudeciendo la crisis ya existente de representatividad.

Notas

[1] Para entender la relación entre ambos tópicos hay que tomar en cuenta que el debate acerca del voto analfabeto cohabitaba el espacio del debate político con el de la unidad nacional y su relación centro-provincias.

[2] Ya en 1892 se había aprobado el sufragio solo para letrados en el ámbito municipal.

Bibliografía

- De la Vega, M. (2002). El antagonismo entre positivismo y evolucionismo, dos teorías de la sociedad y la práctica política. Repercusiones en el proceso actual venezolano. Politeia, 29, pp.7-38. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1700/170033587009.pdf

- Del Águila, A. (2010). La República corporativa. Constituciones, ciudadanía corporativa y política (Perú 1821-1896). (Tesis de doctorado). UNMSM, Lima. Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12672/283

- Del Águila, A. (2012). Historia del sufragio en el Perú, s. XIX-XX: una lectura desde la ciudadanía y la participación indígena. En Participación electoral indígena y cuota nativa en el Perú: aportes para el debate (pp. 17-36). Lima: JNE/IDEA Interancional. Recuperado de https://www.idea.int/publications/catalogue/participacion-electoral-indigena-y-cuota-nativa-en-el-peru

- Kolakowski, L. (1988). La filosofía positivista: ciencia y filosofía. Madrid: Cátedra.

- Moulines, C. U. (1975). La génesis del positivismo en su contexto científico. Diánoia, 21(21), pp. 31-49. Recuperado de https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.1975.21.971

- Quintanilla, P. (2006). La recepción del positivismo en Latinoamérica. Logos Latinoamericano, 1(6), pp. 65-76. Recuperado de https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/logos/2006_n6/a06.pdf

- Quintanilla, P.; Escajadillo, C. & Orozco, R. A. (2014). Pensamiento y acción. La filosofía peruana a comienzos del siglo XX. Lima: PUCP/Instituto Riva-Agüero. Zea, L. (1965). El pensamiento latinoamericano. Tomo II. México D.F.: Editorial Pomarca

Más historias

La tragicidad como estrategia de resistencia | ENSAYO PIRATA de Ángel / Alexandra de García

Iconografía del espejo: límites y posibilidades de los marcos de reconocimiento en la Venus de Francisco de Quevedo y Diego Velázquez | ENSAYO PIRATA de Víctor González Astudillo

Poéticas espectrales/fantasmáticas: a propósito de la violencia y el silencio en Julián del Casal y José Asunción Silva | ENSAYO PIRATA de Víctor González Astudillo